● 44.8億年前、直径約1,000kmの天体が火星に衝突した。

●この衝突によって約3気圧の水素大気が形成され、最大で2,000万年間維持された。

●衝突後の生命圏の形成と維持は、地球よりも火星の方が困難であったかもしれない。

なぜ水素(分子)の大気が重要なのか?

火星には生命が存在するのか、もしくはかつては存在していたのだろうか。地球には月形成後の天体衝突によって分厚い水素大気が形成され、その大気が1億年程度存在していた可能性を明らかにした。このことは、地球上における生命の誕生に大きな役割を果たしたはずである。まず、水素分子は温室効果気体であるため、地表の水を液体として保つ。そして、水素分子は地球表層を還元的な環境に保つため、RNAなどの生命前駆物質の形成を促進した可能性がある。そこで今回、東京工業大学 理学院 地球惑星科学系のJason Man Yin Woo大学院生、地球生命研究所の玄田英典准教授およびラモン・ブラサー特任准教授らの研究グループは、火星でも同様に衝突によって水素大気が形成され、どれくらい維持されるのかについて調べた。

火星が経験した巨大な天体の衝突によってどの程度の水素分子が形成されたか?

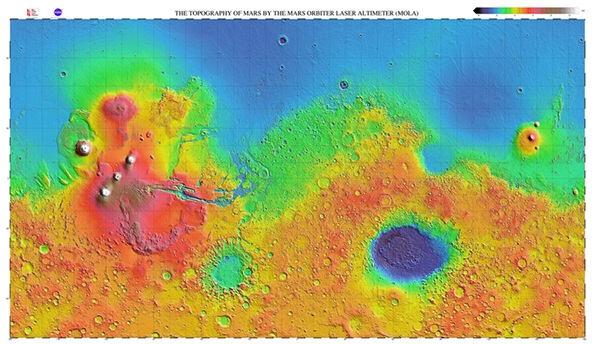

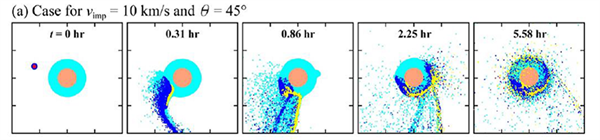

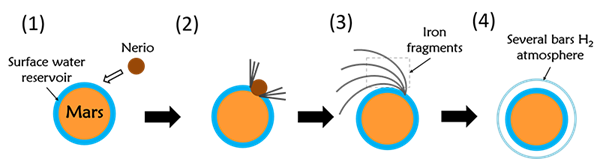

火星隕石の分析により、火星は44.8億年前に、直径1,000km程度の天体(研究グループはこの天体をNerioと名付けた)の衝突を経験したことがわかっている。このことから研究グループは、火星にも天体衝突によって水素大気が形成され、長期間維持されたのではないかと考えた。SPH法と呼ばれる流体計算コードを用いて、この天体Nerioの衝突過程の詳細を調べたところ、Nerioの金属鉄コアの約半分が衝突によってミリメートルサイズにまでバラバラになって、再び火星表層に降り注ぎ、最終的には火星マントル内を沈んでいくことがわかった。火星隕石や火星大気の希ガス同位体の分析データは、Nerio衝突前の初期火星の表層には相当量の水が存在していた可能性を示唆している。もしこの水が海のように全球的に存在していたならば、Nerioの衝突によって火星表層に降り注ぐ金属鉄の分裂破片は、初期火星表層の水を還元し、約3気圧に相当する水素分子が形成されるはずである。

この水素大気は火星上にどれくらい存在できるのか?

水素分子は軽いため、火星表面から容易に宇宙空間へ散逸する。活発な若い太陽から発せられる極紫外線を考慮して、この水素大気が散逸するタイムスケールを計算したところ、最大で2,000万年であることがわかった。この期間は、地球で維持される水素大気の期間1億年と比べると、短いことがわかる。

火星上における生命の起源への示唆

水素大気による還元的表層環境の維持という観点においては、地球の方が火星よりも初期生命圏の形成にとっては有利であることをこの研究結果は示唆している。今後、大気科学、地球化学、生物化学などの融合研究を通して、衝突によって形成された水素大気の運命や、生命の起源との関連性を詳しく調べる必要があると研究グループは考えている。

| 掲載誌 | Icarus |

| 論文タイトル | Mars in the aftermath of a colossal impact |

| 著者 | Jason Man Yin Woo1,2, Hidenori Genda1,2, Ramon Brasser1, Stephen J. Mojzsis3,4 |

| 所属 | 1. Earth-Life Science Institute, Tokyo Institute of Technology 2. Department of Earth and Planetary Sciences, Tokyo Institute of Technology 3. Department of Geological Sciences, University of Colorado Boulder 4. Institute for Geological and Geochemical Research, Research Center for Astronomy and Earth Sciences, Hungarian Academy of Sciences |

| DOI | 10.1016/j.icarus.2019.05.015 |

| 出版日 |

2019年5月24日 |