【要点】

○太陽系外縁天体のうち、冥王星をはじめとする直径1,000 km以上の天体はすべて大きな衛星を持つが、その衛星の形成機構と形成時期は謎であった

○太陽系外縁天体の大きな衛星が巨大天体衝突によって形成された可能性が高いことを、数値シミュレーションで示した

○衛星形成後の一定期間は天体が溶融していたと考えると、現在の衛星の公転周期や離心率をうまく説明できる

○太陽系外縁天体の衛星は太陽系初期に形成されたと考えられる

【概要】

東京工業大学 理学院 地球惑星科学系の荒川創太大学院生(博士後期課程3年)と同大学 地球生命研究所の兵頭龍樹特別研究員、玄田英典准教授は、太陽系外縁天体(用語1)のうち、直径1,000 km以上の天体の衛星が、溶融した2つの天体の衝突によって、太陽系初期に形成された可能性が高いことを明らかにしました。さらに、衛星系を構成する天体が、衛星形成の初期に溶融していたならば、観測されている自転・公転周期および離心率(用語2)を潮汐による軌道進化で説明可能であることも示しました。これらの結果は、太陽系外縁部においても大型の天体が極めて早期に形成されたことを示唆し、太陽系における惑星形成機構を明らかにする上で重要な知見となります。

本研究成果は、日本時間6月25日発行の英国の国際学術誌「Nature Astronomy(ネイチャーアストロノミー)」に掲載されました。

●背景

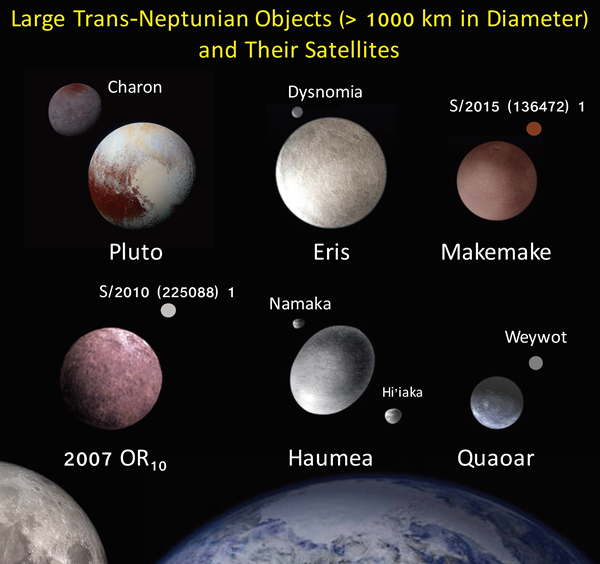

太陽系小天体の形成時期・形成機構を理解することは、地球やその他の惑星がどのように誕生したのかを解明するための重要な鍵を握っています。近年、太陽系外縁天体のうち、直径1,000 km以上の天体すべてが大きな衛星を持っていることが明らかになりました(図1)。そうした天体の衛星の質量は、中心に存在する天体の約10分の1から1,000分の1と大きく(地球の月の質量は、地球の80分の1)、衛星の離心率は概ね0.1以下と小さく、ほぼ円軌道であることが知られていました。しかし、これらの衛星がそもそもどのように形成されたのかはよくわかっていませんでした。現在発見されている最大の太陽系外縁天体である冥王星とその最大の衛星であるカロンについては、地球の月と同様に巨大天体衝突によって形成されたという説が提唱されています。そこで研究グループは、巨大天体衝突によって冥王星とカロンの衛星系以外も形成することができるか調べることで、太陽系外縁部における衛星形成を統一的に理解することができると考えました。

●研究成果

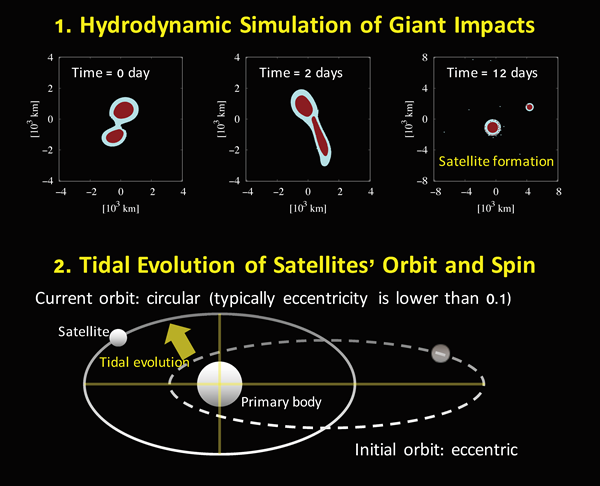

研究グループは、まず巨大天体衝突によって多様な衛星が形成されるかどうかを数値シミュレーションによって調べました(図2)。衝突速度や衝突角度、衝突前の2つの天体の分化状態や組成、質量比などを様々に変化させて、パラメータサーベイを行った結果、衝突速度が脱出速度(用語3)程度と小さく、かつ衝突角度が約45度以上のかすり衝突の場合には、衛星が形成されることがわかりました。またこの結果が、天体が分化しているかどうかや、組成、質量といった条件などには依らないことも示しました。一方で、衝突速度や衝突角度によって、形成される衛星の質量は変わり、実際に観測されている、中心の天体と衛星の質量比のばらつき(10分の1から1,000分の1)も自然に説明できることがわかりました。

さらに、巨大天体衝突後に形成された衛星について、潮汐による軌道進化を計算し、どのような場合に現在の衛星や中心の天体の自転・公転周期や離心率が説明できるのかを調べました(図2、図3)。今回の研究では、潮汐の大きさが天体の溶融状態によって変化するという条件を取り入れ、衝突後にある程度の時間が経過したところで、溶融していた天体が冷却されて固化するという過程を考慮しました。計算の結果、衛星系を構成する2つの天体が、衛星形成後すぐに固化していた場合には、離心率が上昇してしまい、観測結果を説明できないことが明らかになりました。一方、衛星系の天体が衛星形成後の数万年から数百万年の期間だけ溶融していた場合には、自転・公転周期と離心率の両方を説明できることがわかりました。

巨大天体衝突や潮汐による加熱量の見積もりから、直径1000 kmサイズの太陽系外縁天体が衛星形成後に溶融していたならば、巨大天体衝突以前から溶融していたはずだということがわかります。さらに、このサイズの天体が溶融するためには、太陽系の初期数百万年以内に形成されなくてはなりません。また、巨大天体衝突が太陽系初期の数百万年程度で発生するという、本研究から得られる仮説は、衛星を形成する巨大天体衝突の衝突速度は小さいという今回の数値シミュレーションから得られた制約とも整合します。これらのことから、太陽系外縁部に離心率の小さい衛星が普遍的に存在することは、海王星以遠においても直径1000 kmサイズの天体が太陽系初期に形成され、そうした巨大天体が溶融した状態で衝突して衛星が形成されたことを示唆していると言えます。

●今後の展開

今回の研究によって、太陽系外縁部において、溶融した巨大天体の衝突によって衛星が形成された可能性があることがわかりました。今後は衛星の軌道や組成をより詳しく調べ、この仮説を検証する必要があります。国立天文台ハワイ観測所のすばる望遠鏡や、アルマ望遠鏡(日本を含む東アジア、北米、欧州南天天文台の加盟国、建設地のチリを合わせた21の国と地域が協力して運用)などによる太陽系外縁天体とその衛星の観測によって、今後も太陽系の姿が明らかになっていくことが期待されま

【用語説明】

(1) 太陽系外縁天体:海王星の外側(太陽から30天文単位以遠)の軌道を公転する太陽系の天体の総称。冥王星などが含まれる。なお現在、2,000天体以上発見されている。

(2) 離心率:軌道が真円からどれくらい変形した楕円になっているのかを表す数値。0から1の数値で表現され、0ならば真円、数値が大きくなるほど細長い楕円となる。

(3) 脱出速度:天体表面から発射された物体が天体の重力を振り切って、再びその天体に戻ってこないために必要な最小限の初速度のこと。ここでは、2つの天体がお互いの重力で引き合って衝突する際の最低速度に相当する。

【論文情報】

掲載誌:Nature Astronomy

論文タイトル:Early formation of moons around large trans-Neptunian objects via giant impacts

著者:Sota Arakawa, Ryuki Hyodo, and Hidenori Genda

DOI:10.1038/s41550-019-0797-9

【問い合わせ先】

東京工業大学 理学院 地球惑星科学系 大学院生

荒川 創太(あらかわ そうた)

Email: arakawa.s.ac@m.titech.ac.jp

TEL: 03-5734-3535

東京工業大学 地球生命研究所(ELSI)特別研究員

兵頭 龍樹(ひょうどう りゅうき)

Email: hyodo@elsi.jp

TEL: 03-5734-2854

東京工業大学 地球生命研究所(ELSI)准教授

玄田 英典(げんだ ひでのり)

Email: genda@elsi.jp

TEL: 03-5734-2887

【取材申し込み先】

東京工業大学 広報・社会連携本部 広報・地域連携部門

Email: media@jim.titech.ac.jp

TEL: 03-5734-2975 FAX: 03-5734-3661

※このページは、東京工業大学公式サイトのこちらのページの情報を編集・転載したものです。